Save-the-Date am Büdchen

In Großstädten stimmt normalerweise nicht einmal die Hälfte der Berechtigten auf kommunaler Ebene ab. Viele kennen den Termin nicht oder vergessen, dass sie wählen wollten. Das wissenschaftliche „Büdchen-Projekt“ will das ändern – und macht Besitzerinnen und Besitzer von Büdchen in NRW zum Gesicht dieser Wahl.

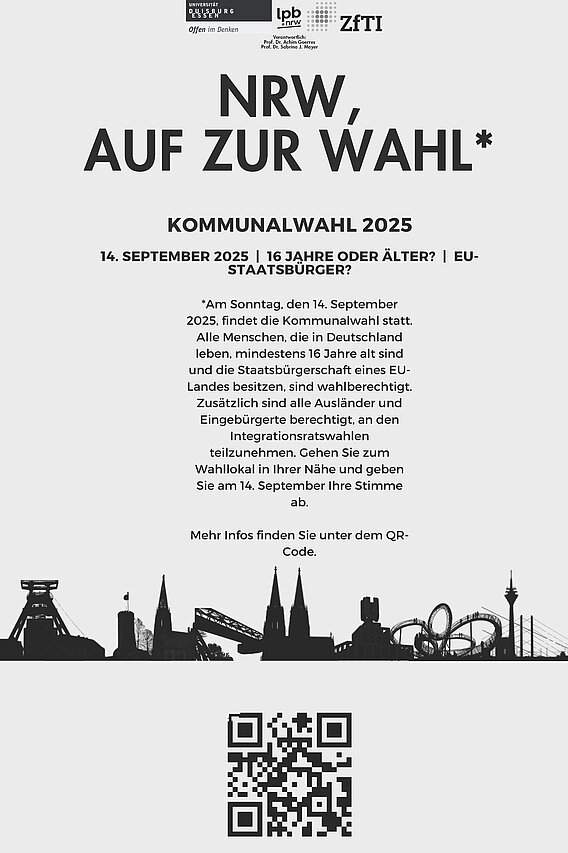

Münster, Bielefeld, Essen, Duisburg, Wuppertal, Düsseldorf und Köln: 90 Büdchen in diesen Städten bekommen in diesen Tagen ein Plakat ins Fenster. „14. September 2025 | 16 Jahre oder älter? | EU-Staatsbürger?“, steht darauf. Und: „Gehen Sie zum Wahllokal in Ihrer Nähe und geben Sie am 14. September Ihre Stimme ab.“

Was ausgerechnet dieses Plakat so besonders macht? Es gibt gute Chancen, darauf auch das Bild jener Person zu sehen, die hier Brötchen, Bier und Gummibärchen verkauft. Für das so genannte „Büdchen-Projekt“ werden viele ihrer Besitzerinnen und Besitzer zum Gesicht der Kommunalwahl. „Sie sind in ihrem Umfeld relativ bekannt. Gleichzeitig sind Büdchen keine Orte, wo man damit rechnet, auf politische Inhalte zu stoßen“, sagt Prof. Dr. Achim Goerres, Politikwissenschaftler an der Universität Duisburg-Essen. Ein Plakat zur Wahl kann hier richtig auffallen – noch dazu, wenn darauf eine vertraute Person abgebildet ist. „Wir erhoffen uns von solchen Interventionen im sozialen Nahbereich, dass sich die Wahlbeteiligung erhöht.“

Das Nicht-Wählen ist oft ein Versehen

In sieben Großstädten in Nordrhein-Westfalen setzt das Team um Goerres das „Büdchen-Projekt“ um, zusammen mit der Universität Bamberg und dem Zentrum für Türkeistudien und Integration in Essen, gefördert durch die Landeszentrale für politische Bildung in NRW. In Großstädten ist die Beteiligung bei Kommunalwahlen normalerweise besonders gering. Landesweit nahmen bei der letzten Abstimmung 2020 rund 52 Prozent der Wahlberechtigten teil. „In den Großstädten liegen wir sogar nur zwischen 40 und 45 Prozent“, so Goerres.

Das Nicht-Wählen ist jedoch manchmal einfach ein Versehen. Zwar reichen die Kommunalwahlen bis weit in den Alltag der Menschen hinein. Medial werden sie aber weniger stark begleitet als Bundes- oder Landtagswahlen mit ihren TV-Duellen, Analysen und Kommentaren. Spielt Politik im Leben von Menschen sowieso keine große Rolle, bekommen sie entweder den Wahltermin gar nicht erst mit oder vergessen am Wahltag, dass sie eigentlich ihre Stimme abgeben wollten. Auf dieses Wählerpotenzial zielt das Projekt.

Erinnert werden soll, überzeugt werden nicht

„Das soziale Nahfeld spielt bei der Wahlbeteiligung eine große Rolle, zum Beispiel der Partner, der selber wählen geht und damit automatisch an den Termin erinnert“, sagt Goerres. Zum sozialen Nahfeld gehört aber auch das Büdchen ums Eck. Deshalb testet das Forscherteam, ob und wie diese helfen können, den Wahltermin bekannter zu machen.

„Das soziale Nahfeld spielt bei der Wahlbeteiligung eine große Rolle."

Mehr will das Projekt nicht erreichen. Erfahrungsgemäß sprechen die Kundinnen und Kunden die Inhaber der Büdchen durchaus an und diese sagen so etwas wie: „Ja, ja, da ist die Wahl.“ Aber niemand soll aktiv überzeugt werden, zur Wahl zu gehen und erst recht nicht davon, eine bestimmte Partei zu wählen oder auch nicht. Das wäre nicht nur wissenschaftlich unethisch, sondern würde an den Büdchen wahrscheinlich gar nicht funktionieren, sagt Achim Goerres. „Es gibt Hinweise, dass Gespräche hier vor allem Small Talk sind. Das Projekt kann nur erfolgreich sein, wenn es diese gewohnten Abläufe so wenig wie möglich stört.“

Viele Büdchen machen gern mit

Unter diesen Bedingungen kann das Forscherteam die Inhaber von Büdchen leicht von der Teilnahme überzeugen. Bei einem Pilotversuch zur Europawahl 2024 in Duisburg waren 90 Prozent der angefragten Inhaber bereit, ein Plakat aufzuhängen. Die Hälfte stimmte auch zu, ihr Bild auf das Plakat zu drucken.

Für die Kommunalwahl 2025 rechnet Goerres mit ähnlichen Teilnehmerzahlen. Immerhin: Das „Büdchen-Projekt“ ist aufwendig. So existierten bislang nirgendwo Listen mit den exakten Adressen aller Büdchen in NRW. Ein Programmierer wurde mit einer Datenanalyse im Netz beauftragt. Diese Ergebnisse brachte das Team mit den Wahlergebnissen aus 2020 zusammen. In die Auswahl kamen 90 Quartiere mit vier Büdchen in einem zusammenhängenden Gebiet mit relativ vergleichbaren Ergebnissen. An einem dieser Büdchen gibt es nun eine Intervention, an dreien nicht. So lässt sich nach der Wahl vergleichen, wie erfolgreich die Intervention gewesen ist.

Läuft alles gut, sind bei der nächsten Wahl um die 90.000 zusätzliche Stimmen drin

Goerres schätzt, dass das Projekt die Wahlbeteiligung um ein bis zwei Prozentpunkte erhöhen kann. Das ist viel in einer multimedialen Welt, in der ganz unterschiedliche Zielgruppen auf unterschiedliche Weise und unterschiedlichen Kanälen erreicht werden müssen. Überall in Europa gibt es derzeit ähnliche Projekte. Sie untersuchen, wie sich Wahlen mit vertretbarem Aufwand an viele Wählergruppen kommunizieren lassen. In den skandinavischen Ländern etwa, wo in den kommunalen Datenbanken auch Kontaktdaten der Bürgerinnen und Bürger gespeichert sind, haben junge Menschen zur Erinnerung schon SMS erhalten – mit vergleichbarem Ergebnis.

Wenn das „Büdchen-Projekt“ gut läuft, kann es bei der nächsten Wahl landesweit starten. „Das wären 80.000 bis 90.000 zusätzlich abgegebene Stimmen“, sagt Goerres. „Das ist schon viel.“